会報

(2005年1月)

●第2号

(2005年10月)

●第3号

(2006年1月)

●第4号

(2006年4月)

●第5号

(2006年6月)

●第6号

(2006年11月)

●第7号

(2007年1月)

●第8号

(2007年3月)

●第9号

(2007年7月)

●第10号

(2007年9月)

●第11号

(2008年1月)

●第12号

(2008年4月)

●第13号

(2008年7月)

●第14号

(2008年10月)

●第15号

(2009年1月)

●第16号

(2009年1月)

●第17号

(2009年7月)

●第18号

(2009年10月)

●第19号

(2010年1月)

●第20号

(2010年4月)

●第21号

(2010年7月)

●第22号

(2010年7月)

●第23号

(2011年1月)

●第24号

(2011年4月)

●第25号

(2011年7月)

●第26号

(2011年10月)

●第27号

(2012年1月)

●第28号

(2012年4月)

第25号(2011年7月)

第25号(2011年7月)『隠された爪跡』『払い下げられた朝鮮人』

呉充功(オチュンゴン)監督「関東大震災、朝鮮人虐殺2部作」を上映します

心高く

いかなるものにもくじけない

心ある限り 屈しない

最も誇り高く生きるの!

気取るんじゃないの

自分の座をちゃんと置いて

もう揺るがない 揺るぎません

一人ひとりの誇りだよ

比べるとかじゃなくて

人間性の貴重さを

しっかりと抱えて

自分の立場だもの

2011年7月8日

八木ヶ谷 妙子

東日本大震災を経て、多くの人があらためて地震列島に生きる不安を感じているのではないでしょうか。八木ヶ谷代表の目撃証言を契機に、関東大震災朝鮮人虐殺と向き合う作業を続けてきた「もくれんの家」メンバーは、揺れの恐怖と同時に1923年9月1日の関東大震災以降、各地で繰り広げられた出来事を想起せざるをえませんでした。

88年前の大地震発生後、6千人を越すともいわれる朝鮮人が虐殺されました。かつて教科書には「デマによって人々に殺された」とありましたが、事実は市民だけではなく、軍隊、警察も殺害を実行していた、むしろ政府は意図的に「デマ」を流し虐殺を煽動する役割を果たしていた、膨大な遺体を密かに運び去りもした、など、学習を始めて研究者や市民運動家による長年の成果に触れるたびに、真実の重みと、未だに真相が広く明らかにされていないことに、怒りと果たすべきことの重要さを思い知る成り行きとなっています。

幸いなことに、東日本大震災後に朝鮮人虐殺は起きていませんが、「がんばれニッポン!」「ひとつになろう!」の呼びかけを聞く時、これらの文言から透けて見える「挙国一致」ムードに強い違和感を覚えますし、東北朝鮮初中級学校への補助打ち切りや、朝鮮高校無償化除外などの背景にあるのは、明らかに民族差別・差別排外主義です。

過去から学ぼうとしないものは同じ過ちを繰り返す……1923年の虐殺が二度と起きないように、何が起きたのかを知るための傑作ドキュメンタリー映画『隠された爪跡』『払い下げられた朝鮮人』2本を一挙上映します。

在日2世の呉充功監督が80年代に制作した作品で『隠された―』は、からくも虐殺から逃れることができたホルモン焼店主「アボジ」が主人公。遺体が埋められたとされる荒川河川敷の試掘光景も収められています。『払い下げられた―』は「保護、収容」の名目で陸軍習志野収容所に集められた朝鮮人がいかに殺害されたかを取り上げたものです。体験者がほとんど故人となった今、私たちが直截(ちょくせつ)知りうる貴重な証言の数々がここにあります。必見! ぜひ、この機会にご覧ください。

*詳細は別紙チラシ(表面、裏面)をご参照ください。

(角取(かとり))

●9月10日(土) 午後6時30分~(6時受付)

●阿佐ヶ谷地域区民センター

●東日本大震災・福島原発事故の被災地、岩手と福島に行ってきました

被災地に立って思うこと宮古市にて 角取(かとり) 明子

6月下旬、岩手県宮古にボランティアに行ってきました。作業は主に側溝の泥だし。瓦礫(がれき)の撤去はかなり進んだ地区でしたが、半壊、または浸水被害で済んだ家を囲む側溝はヘドロで埋まり、なんの排水機能も果たさない状態でした。

海水に浸かった、し尿まじりの汚泥(おでい)は、晴れた日は細かい粉塵(ふんじん)となって舞うので、ゴーグル、マスクは必携、降雨後は泥が水分で重くなるので腰にさらに力を入れて、という作業です。地元の方が半分まで作業したという5m足らずの側溝にまずとりかかりました。幅50センチに満たない家屋の隙間で泥を掻き出しながら、被災後の心身ともに疲労したなかでの作業はどんなに大変だったろうと想像しました。私は団体で現地に向かいましたから、5人ひと班となって作業、2時間も作業すれば完了しましたが、ひとりでとりかかったならどれだけ時間がかかったことか。大きな重機では決してできない作業がまだまだあること、人海戦術で取り組むしかない実態を知ることとなりました。

避難所となっている小学校体育館の風呂場の掃除を手伝った時のこと。マットを洗っていると隣の洗濯機を使っていた女性が「あー、黒い服を着た人が来る。いやだ。黒い服の人、見ちゃったわ」と呟(つぶや)きにしては大きな声で話し、顔をそむけました。見ると廊下の向こうに喪服の男性。「黒い服」=「死」と共に生きざるを得ない3月11日以降の暮らしを思いました。

作業不可の強い雨の降る日、大槌町・山田町など、近隣の被災地を車で回りました。テレビや新聞で知る見渡す限りの瓦礫の光景。ポツリポツリと暮らしを始める家も見かけましたが、そこで呼吸する人の眼前にはこの光景が映るのだ、とわかった時、グランドデザイン(大きな構想)を描く施策が必要と痛感しました。それは「政治」の仕事だと。被害は膨大で広大で深刻であると。

帰京し、進まぬ復興政策に苛立(いらだ)つ日々が続いています。

飯舘村(いいだてむら)と南相馬市の農民の苦悩と怒り 福田 政夫

7月初旬の三日間、「もくれん」の会員数人と一緒に放射線量の線量計を持って被災地の現実を見てきました。これまでマスコミ報道などで、ある程度は知っているつもりでしたが、実際に見る光景は言葉を失う連続でした。被災のすさまじさと悲しさ、同時に、そこにはらまれているさまざまな問題をひしひしと感じざるをえませんでした。

第一日目、私たちは南相馬市に宿泊。翌早朝、その地の災害跡の広い海岸一帯を見たあと、飯舘村に向かいました。飯舘村に近づくにつれ、放射線量計のメーターがどんどん上昇、それまでの0.3~0.4マイクロシーベルトから1.0~2.0という一桁高い線量を示し始めました。4.2という数値を示した地点で車を止め、道路わきの農家(南相馬市)を訪ね、お話をうかがいました。彼は怒りをこめてこう訴えました。「このあたり一帯でも、ここが最も線量が高く、雨の降ったあとなどは30~40マイクロシーベルトになることもありました。しかし、国からは避難指示など出ていません。何度も放射線量を測るように国や行政に要求しましたが、まったく測ろうとしていません。ものすごく悩んだ末、子どもたちだけは遠くの親戚に預け、ここには大人だけ4人が残って農業を続けています。でも、もう農業もできません。国と東電に補償するよう何度も要求していますが、『お宅は31キロで、避難地域の30キロ圏内に入っていないので対象外です』と言って、取り合ってくれないんです。30キロ圏内より放射線量が高いのにですよ! これからどうしたらいいのか、途方にくれています」

被災地の人たちと連帯した闘いがとても必要だと強く感じて帰ってきました。

フクシマのお母さんたちの怒りとともに! 伊藤 登美子

20ミリシーベルト撤回を求め

文科省に座り込んで抗議する

福島の母親・父親・子どもたち

5月21日、文部科学省2階広場は、バスで駆けつけた福島のお母さんを先頭にした人々で埋め尽くされ、「20ミリシーベルト通達を撤回せよ!」 という怒りの追及行動が4時間おこなわれた。

原発の責任省庁の文部科学省・高木大臣は国会出席を理由に対応せず、責任者は誰もいない!。参加者は口々に「福島の子どもたちはモルモットなのか」「私たちのところは毎時3.1マイクロシーベルト。『安全なのか!?』と教育委員会に聞いたら、『3.8ではないから安全だ』と言う! 『まちがっていませんか!?』と質問すると『教育委員会は正しいです』と平然と答える」「運動会もやったんですよ! 3.8以下なら何日も、何十時間も子どもたちを放射能汚染のなかにさらしておくのか」「小中学校はプールは中止なのに、なんで高校は実施なのか」「マスクをしていると、『危険でないのに』と言う目で見られる」などなど。中学生も「僕たちも安全なのか!?」と迫った。

「いまだに国は何にもしていない。どこへも行けない貧乏人は死ねと言うのですか!」の追及には「モニタリングを増やして…先生たちに計測器をつけてもらって…」などと、何もしてこなかったことが露呈。「20ミリシーベルトの撤回!!」の強い怒りの声に「夏休みまで」と繰り返すのみだ。文科省は原発を推進するために福島の子どもたちの命を盾に「安全風評」を作っているのだ。絶対に許せない! 原発を推進し、菅政権を支える連合幹部は労働者・農民・漁民を見殺しにしている。しかし福島県教職員組合・教育労働者は立ち上がり始めた。本来なら日教組がストライキを呼びかけるような問題だ。「福島の子どもを見殺しにするな!全原発を廃炉に!」と。

●自宅介護のかたち

八木ヶ谷妙子代表は、5月から自宅介護の日々を過ごしています。

12月から4月末までの5ヶ月の病院と老健という環境変化と、身体的衰えは本人にとって辛いことだったと想像できます。自宅での生活に復帰し順応するまでに時間がかかりました。足腰が衰え、自力で座ったり、立ったりが困難になったこと。それに伴う気力の衰退。言葉が出なくなり、意思表示も難しくなり、感情表現も少なくなる。一言で言うと「寝たきり老人」となりました。気づかぬ間に一週間で「床擦(とこず)れ」が見つかったときは本当にショックでした。「自宅介護に何が必要で、何ができるか」とケアマネジャーに相談し、さまざまな方法を教えてもらい、利用しています。そして奇跡的ともいえる「復活の兆し」があります。

今お世話になっているのは、主治医の定期的往診、それと連携した週一回の訪問看護(体調のチェックとリハビリ)。週二回の入浴介助、週三日はヘルパーさんに日中の食事、排泄、着替えなどの介助とリハビリや見守りをお願いしています。ベットや車椅子も、そのつど、体に合うものを検討し、レンタルしています。デイサービスと、お泊りにも行き始めました。お付き合いも広がり、外からの刺激も大いに吸収しています。

数度の「サービス担当者会議」を重ね、意見を出し合い「チーム・八木ヶ谷」が出来上がっていきました。皆さんが親身に、熱意を持って本当に一生懸命役割を果たしてくださっています。

八木ヶ谷代表はその真ん中にあって「みんなが喜んでくれるから」と日々素直に、そして果敢に奮闘中です。本会報のトップの詩をご覧ください。介護する私たちがその姿に感動し、手をたたいて喜び合う声が「もくれんの家」の庭に響いています。人間の生命の力を知らされる想いです。

(茅原(ちはら))

「共に生きる国際交流と福祉の家」は6月18日(土)、第9回総会をおこない、2011年度の活動方針を決定しました。国際交流活動をいっそう充実させ、福祉の領域の取り組みも強めていきます。会員の拡大も大きなテーマです。ご協力ください。

●今後の企画としては、①9月10日(土)に映画会、②昨年に続いて「ケイコさんのピアノコンサート」(朝鮮第9初級学校にて)③11月12日(土)、朝鮮大学校(東京都小平市)を見学、④報道写真家・樋口健二さんの講演会、などを予定しています。

●「もくれんの家」会報24号へのお便り

名古屋市内にお住まいの大川孝次さんからお手紙が届きました。ご本人のご了解をいただきましたので、その一部を紹介します。

……『もくれんの家24号』を送っていただき、末ページに書かれていた石飛幸三先生の「平穏死のすすめ」、早速購入して読ませていただきました。…大学医学部での功名争いの為の医学の進歩がどんどんと『神の領域』を犯していくように思えて恐ろしさを感じます。…今回の東日本大震災も同じことが言えるのではないでしょうか。口から食べたものは、やがてウンコになって排泄され大地に還って行くのが自然です。すべての生き物は大地に還っていきます。原子力発電の燃えカスのウンコはどこにも消化できず地球上に留まる一方です。処置のしようがないものを生産することは、これもまた、自然の摂理に反することをやっているのだと思います。

…大正時代に起こった関東大震災の朝鮮人虐殺の事実をもっと知って欲しいと思います。…八木ヶ谷妙子さんが、いつまでもお元気でお暮らしくださることを祈っております。

(2011年6月4日)

● お知らせ

関東大震災88周年 朝鮮人犠牲者追悼=慰霊祭

●日時 9月4日(日)午後2時開会

●場所 千葉県八千代市・高津観音寺「慰霊碑」墓碑前

◇慰霊祭終了後、大和田新田「無縁仏之墓」、萱田長福寺「至心供養塔」、

萱田中台墓地「無縁供養塔」を墓参

■参加希望者は(047-450-3778)か〔047-438-1757〕まで連絡を

●話題の広場 福島原発の事故に思う②

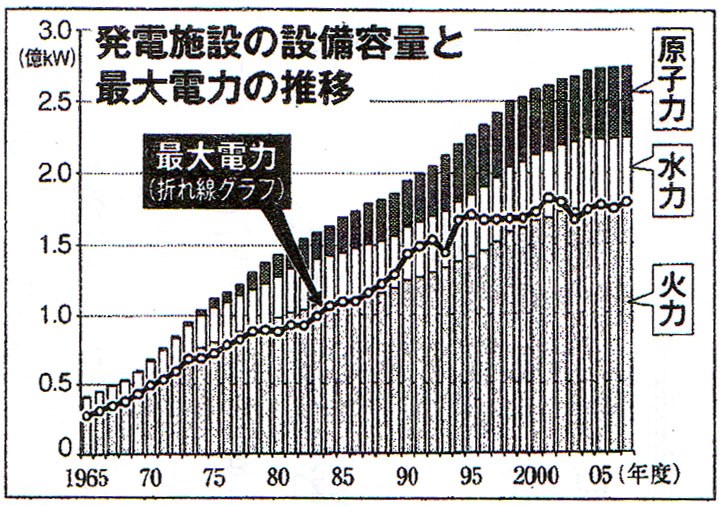

「原発を止めると電力不足になる」は真っ赤なウソ!

最大電力が火力+水力の発電能力を超えたことはない。

原発なしでも停電しないことがわかる。

エネルギー・経済統計要覧(94~2009年)から

藤田祐幸氏(元慶応大学助教授)作成

原発事故は収束に向かうどころか、被害は拡大する一方である。「原発さえなかったら!」という遺書を残して自ら命を絶った農民のことなどが報道されてきたが、今度は放射性セシウムが検出された肉牛が全国に出回っていることが明らかとなった。政府と東電が「直(ただ)ちには人体に影響するほどの放射線量ではない」とウソ・デマを流しつづけてきた結果である。そのうち魚も食べられなくなるだろう。そして5年後10年後には多くの子どもたちにガンや白血病が発症し、原発作業員はじめ多くの人が死んでいくだろう。このように、原発は実に恐るべき無差別・大量殺人の核兵器なのだ。しかし、この期に及んでも経団連などは「脱原発は日本経済を崩壊させる(資本家が金儲けできなくなるということ)」などと言って、あくまでも原発にしがみつき、連日、「原発を稼動させないと電気がなくなるぞ!」「真夏にクーラーが使えなくてもいいのか!」と節電キャンペーンを繰り返し、私たちを脅迫している。そこで、今回はこの問題を考えてみたい。

結論を先に言えば、「原発などなくても電力は十分に足りている」のだ。右図にある通り、火力と水力だけで最大電力を上回るのである。決定的な動かぬ証拠を示そう。東京電力は2002年にトラブル隠しが発覚し、翌2003年、全原発17基(福島原発10基と柏崎・刈羽(かりわ)原発7基)が停止になったが一日たりとも電力不足にはならなかった。2007年7月の新潟中越沖地震でも柏崎・刈羽原発が全面停止したが、07年の夏も08年の夏も電力不足にはなっていない。しかも、各企業なども自家発電(埋蔵電力などといわれている)を持っていることを考えれば、電力は充分にあるのだ。この事実を隠し、火力や水力発電所をわざと休眠させて「原発がないと人は生きることはできない」かのように演出し「洗脳」しているのである。だまされてはいけない!

今、ことさらに「節電」を強調するのはなぜか? 福島原発事故への民衆の根底的な怒りによって、「このままではすべての原発が停止させらてしまう。そうなると、日本独自の核武装と金儲けがダメになってしまう」という資本家とその政府の危機感が、そう言わせているのだ。

最後にブラック・ジョークをひとつ。そんなに節電したければ全原発を停止すればいいではないか。3割の節電は確実だ。(続く)

(片岡)